Аида Мусаева,

ученица 11 кл. МКОУ «Шушинская СОШ»

с. Шушия (новострой) Новолакского района

Народная медицина Дагестана — хакимы и джаррахи Страны гор.

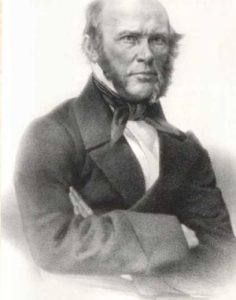

«Это не шутка и не преувеличение, а факт, всему Кавказу известный. В 1847 году при осаде Салты был ранен в грудь навылет подполковник Мищенко. Князь Воронцов, очень уважавший этого храброго офицера, просил бывшего там знаменитого нашего хирурга Н. И. Пирогова уделить Мищенко особое внимание, и тот, осмотрев его, объявил, что смерть почти неизбежна. Между тем призванный лекарь-горец поставил его на ноги. Мищенко еще в 1867 году, то есть через 20 лет, здравствовал комендантом в городе Херсоне». Арнольд Зиссерман.

История развития медицины в Дагестане мало изучена. Сегодня многим из нас известно, какое восхищение вызывало у всех, кто посещал наш край, высоко

еискусство дагестанских народных лекарей (хакимов, джараххов). Многочисленные источники и свидетельства ученых рассказывают нам о невероятных результатах, которых добивались дагестанские хирурги в лечении разного вида ран и недугов. Народная медицина дагестанцев корнями уходит в древность. Столетиями накапливали опыт народные целители, которые внимательно наблюдали и изучали жизнь животного и растительного мира Страны гор. Методы и приемы народной медицины, являющиеся плодом многовекового опыта народов Дагестана, развивались как часть традиционно-бытовой культуры и передавались из поколения в поколение (от отца к сыну). Эти опыты перенимались, методы усовершенствовались и целые поколения занимались врачеванием, используя знания предков.

Очень важно отметить ту высокую оценку, которой Николай Иванович Пирогов (великий хирург), побывавший в Дагестане в 1847 году, оценил труд лекарей-ту- земцев из Дагестана. С большим удивлением и уважением говорил Пирогов о врачевателях нашего края. Впервые в мировой практике им был использован эфирный наркоз в полевых условиях в окрестностях с. Салта современного Гунибского района. С целью более глубокого и комплексного изучения темы формирования и развития в Дагестане народной медицины я обратилась к дореволюционным фондам архива Республики Дагестан, к многочисленным источникам, где есть хоть небольшое упоминание о людях, которые посвятили свою жизнь врачеванию, встретилась с их родственниками, детьми их кунаков и с историками, владеющими информацией о них.

Свою научно-исследовательскую работу я посвятила известным лекарям Дагестана и Новолакского района: Алибуттаю из с. Согратль, Муртузали из Бутри, Сайфулла-кади Башларову Ницовкринскому и Сайпутдину Чуртахскому. Я встретилась с внучкой Буттая Согратлинского — Загидат Буттаевой — и с жительницами с. Согратль: Раджабовой Патимат и Бахтановой Заирой; с внуком Сайпутдина Чуртахского — Гусейном из г. Буйнакска; с правнучкой Сайфулла-кади Башла- рова — Зубайдат Куммаевой и ее детьми: Магомедом-Сани, Асият и Зайнаб; с правнуком Сайпудином и»с внучкой кунака Сайфулла-кади — Арцулай Магомедовой родом из с. Читаб Чародинского района (брат отца и дед — Арцулай Камиль- старший и Шейхилав Камиль были кунаками Сайфулла-кади). Побывала на могиле Сайпутдина Чуртахского в Буйнакске; в с. Согратль в доме Буттая; на могиле шейха Башларова в Верхнем Казанище.

Я составила родословную династии врачей Башларовых, проживающих в с. Новолак Новолакского района, основываясь на образе яркого представителя шазилийского, накшибандийского и кадирийского тарикатов конца XIX и начала XX вв. Сайфулла-кади Башларова, так как, изучая данную тему, я пришла к выводу, что талант, заложенный в человеке, может иметь генетические корни и передается по крови, а вот развивать его или заглушать изначально проявления гениальности — зависит от общества, где обладатель этого проявления воспитывается.

Родословную я составила, основываясь на рассказах внучки Зубайдат и внука Сайфуллы. В ходе поисковой работы нашла подлинник фотографии Муртузали из Бутри. Результаты своих поисков и исследований я отобразила на стендах: «Любящие свой долг и призвание» и «Дорога к истине». Свою научно-исследовательскую работу я разделила на следующие главы: «Джаррах из Согратля», «Помощник великого хирурга», «Дорога к истине», «Человек карамата, творивший чудеса врачевания».

ДЖАРРАХ ИЗ СОГРАТЛЯ

О чудодейственных рецептах этого врача-самоучки, талант врачевания которому передался от предков, сегодня мало кто из нас знает. Его многочисленные труды были сожжены в годы репрессии, а сам был расстрелян в 1937 году как турецкий шпион, поддерживающий связь с Бахаудином Хуршиловым — «предателем и изменником Родины» (Буттай был женат на сестре Бахаудина Хурша из Согратля — Загидат).

Моему огромному желанию посетить могилу Буттая Согратлинского, к сожалению, не суждено было сбыться, так как о месте его захоронения никому ничего не известно. Почему так кощунственно относились к столь выдающимся талантливым людям — трудно понять! Более 500 операции трепанации черепа проведено Буттаем Согратлинским. Свой дар он унаследовал от своих предков. Буттай

14 потомственный лекарь из рода Зафира из персидского города Кермана, переселившийся в Дагестан в 1303 году. Буттаю талант и знания врачевания передал брат отца — Умар.

Сегодня в личном архиве сына Буттая — Магомеда хранятся два лечебника отца и книга об их родословной. Хотя дочь Магомеда — Загидат — наличие этих книг при встрече с нами не подтвердила, ссылаясь на то, что все его книги были изъяты при аресте НКВДешниками и судьба их семье не известна. Родовые справочники по медицине (более 300 книг) сгорели во время восстания 1877 года, когда аул Согратль был сожжен по указу Лорис-Меликова, согратлинцы сосланы в Сибирь. Помимо трепанации черепа (делал он это путем соскабливания), он лечил сердечные недуги, кожные, инфекционные и нервные болезни. Успешно лечил Буттай и припадки, частые обмороки, болезни мочевыводящих органов, легочные воспаления с обильной мокротой, ревматизм, геморрой, болезни желудочно-кишечного тракта, зубную боль. Один из рецептов Буттая, сохранившийся по сегодняшний день: «Чтобы снять опухоль, отек, необходимо смешать птичий помет, натертые желуди, желток куриных яиц и пшеничную муку и нанести на больное место».

Внучка Буттая — Заги/$эт — рассказала мне историю о том, как однажды Буттая пригласили в Кумух, где серьезно был болен молодой человек из ханского рода. У врачей, которые считали больного безнадежным и не верили в успех операции, внешность и инструменты Буттая не вызвали доверия. Буттай, видя их сомнения, попросил раздать всем сырые яйца, после чего предложил очистить их, не повредив пленки, только от яичной скорлупы. Сделать такое сумел только Буттай, после чего он выразил сомнения в том, что доверять сложные операции, связанные с головным мозгом, стоит ли тем, кто не в состоянии справиться даже с яичной скорлупой?! Кумухцев удивил результат проведенной операции, после которой его пациент полностью излечился от своего недуга.

Возможно, дед Буттая был знаком с самим Пироговым. От своего научного руководителя я слышала, что согратлинцы утверждают, что у самого Буттая были инструменты Пирогова. Сегодня нам точно известно, что один комплект хирургических инструментов Николай Иванович подарил Муртузали из Бутри (Гаджи Муртузалиев из Бутри).

Тогда откуда могли взяться инструменты, которые якобы от Пирогова перешли к Буттаю?! На этот волнующий нас вопрос мы с Патимат Камалуди- новной нашли ответ. Оказывается, дед Буттая — Яганов Магомед (Яганилязул Мухамад) — лечил в 1847 году в лагере Шамиля под аулом Салта раненых мюридов. В то же время в Салта находился и Пирогов.

Из «Отчета путешествия по Кавказу» И. И. Пирогова видно, что он лечил не только раненых солдат в лазарете, но и в лагере Шамиля раненых мюридов тоже. Можно предположить, что они встретились и поделились друг с другом опытом лечения раненых. Загидат Бутаева утверждает, что в их доме вплоть до 1970 года хранились аналогичные тем, что хранятся в Республиканском объединенном музее, хирургические инструменты. Она помнит, как саквояж с хирургическими инструментами ее отец Зиявудин передал краеведу Булачу Гаджиеву для передачи на хранение в музей. Был ли на самом деле второй комплект, и имел ли к ним прямое отношение сам Пирогов — сложно сегодня понять. Но факт в том, что в музее с. Гуниб тоже хранятся хирургические инструменты, которые, по утверждению гу- нибцев, были подарены Пироговым ругуджинцу, имя которого они не смогли точно назвать. Может, это и есть инструменты Буттая Согратлинского, которые достались от деда Яганова Магомеда?! Буттай выступал против власти советов.

Он в Согратле был смотрителем пяти мечетей. Дважды был женат. От первой жены — Патимат — у Буттая было две дочери: Айшат и Батимат. Вторая жена

Загидат — была внучкой наиба Хурш Мухамы. От второго брака у него было двое сыновей: Магомед и Зиявдин. Вплоть до самой репрессии Буттай лечил людей. Со слов сокамерника Буттая — Тумалаева из Ругуджа — родственникам стало известно, что его допрашивали каждый день, периодически избивали в течение двух месяцев, но сломать его волю и дух не смогли. Его приговор привели в исполнение 22 июня 1938 года. Где он похоронен — так и не удалось узнать.

ПОМОЩНИК ВЕЛИКОГО ХИРУРГА

Я заинтересовалась личностью Гаджи Муртузалиева (Муртузали) из с. Бутри Аку- шинского района впервые, когда узнала о том, что он был учеником Н. И. Пирогова и в с. Салта оказал ему большую помощь при-проведении операций с использованием эфирного наркоза. Встреча их была случайностью.

Я заинтересовалась личностью Гаджи Муртузалиева (Муртузали) из с. Бутри Аку- шинского района впервые, когда узнала о том, что он был учеником Н. И. Пирогова и в с. Салта оказал ему большую помощь при-проведении операций с использованием эфирного наркоза. Встреча их была случайностью.

В Акуша Пирогов искал себе переводчика. Муртузали владел русским языком. Удача для Пирогова была двойной: оказалось, что даргинец увлекался народной медициной тоже. Муртузали не пропустил ни одну операцию Пирогова. Действию наркоза он был сильно удивлен, хотя и сам из трав изготавливал снотворное и применял в лечебных целях. До знакомства с великим хирургом он был костоправом. Легко удалял зубы.

Пирогов научил Муртузали ампутировать конечности, удалять камни из мочевого пузыря и перевязывать крупные сосуды, чтобы остановить кровотечение. Под влиянием Пирогова Муртузали поверил в силу лекарств, особенно йода, который русский врач широко применял в Дагестане. Перед отъездом Пирогов оставил своему ученику комплект хирургических инструментов, который хранится в Республиканском объединенном музее. В 1853 году, когда началась Крымская война, Пирогов пригласил Муртузали к себе. Они встретились в Севастополе. За участие в военной кампании был награжден медалью. Он долгое время жил в Ставрополе, во Владикавказе. В городе Хасавюрте проработал более 30 лет. Прекрасно пел лирические песни и танцевал. Он прожил 136 лет. Умер Муртузали в Левашах

15 августа 1946 года. У Муртузали 33 детей. Он был женат три раза. Его последняя жена — Загидат — родила ему 15 детей, хотя женился он на ней, когда ему было за 80 лет. Предпоследний сын Хабиб, который родился, когда Муртузали шел 121 год, по желанию отца стал врачом. Ему и передал он инструменты великого Пирогова.

Имена и судьбы этих людей трогают за самые сокровенные струны души. Через многое они прошли, но не потеряли честь и достоинство, человечность и справедливость, умение сопереживать.

Это они собирали для нас, своих потомков, самые полезные знания и оставили нам об этих знаниях самые драгоценные сочинения. Своими трудами они увековечили свои имена. Оставили после себя учеников, достигших совершенства в медицине. Их знания сохранились до наших дней и несут в себе огромный клад, который должен передаваться из поколения в поколение.

П. К. Маграмова,

руководитель краеведческого кружка

МБОУ «Шушинская СОШ»

с. Шушия (новострой) Новолакского района

Список использованной литературы:

- Зисерман Арнольд. «25 лет на Кавказе». — Санкт-Петербург, 1879.

- Спецвыпуск республиканского общественно-политического журнала «Народы Дагестана». — Махачкала, 2002.

- Гаджиев Б. «Пленники дагестанских гор». — Махачкала, 2002.

Информаторы:

- Куммаева Зубайдат Гусейновна, е. Дучи Новолакского района.

- Бутаева Загидат Зиявудиновна, с. Согратль Гунибского района.

- Халилов Сайфулла, г. Буйнакск.